100億企業創出シンポジウム

イベントレポート

100億企業創出シンポジウムで語られた

「中小企業が日本を変える道筋」

2025年10月7日(火)、東京都千代田区のイイノホール&カンファレンスセンターにおいて、経済産業省と中小企業基盤整備機構が推進する「100億宣言」に関する「100億企業創出シンポジウム」が開催されました。

当日は中小企業の経営者・経営幹部、支援機関や金融機関の関係者が参加し、およそ400名が会場を埋めつくしました。また、オンラインでも同時配信が行われ、多くの関心を集めました。

本稿では、このシンポジウムの内容を2回に分けてレポートします。第1回となる本記事では、「なぜ今、100億企業なのか」という問いへの答えと、成長を実現するための具体的な方法論を紹介します。

「デフレの呪縛から抜け出そう」冨山和彦氏が語る中小企業の時代

日本経済の主役はローカル企業

シンポジウム第1部は、武藤容治経済産業大臣の「売上高100億円実現という長く険しい道のりを経営者の皆様と共に歩んでいく」というビデオメッセージからスタートしました。基調講演を務めたのは、株式会社日本共創プラットフォーム代表取締役会長 冨山和彦氏です。

冨山氏は会場を見渡しながら、こう語りかけました。

「日本経済は中堅企業、中小企業の時代になっていきます。実際、もうそうなっているのです。これから日本経済が成長していくとしたら、その要因は皆さんです」

そして続けます。

「日本経済の実態を見ると、もともと中小企業、ローカル企業が経済の中心です。産業別に見ると、GDPの約7割は地域密着型の産業で作られています」

グローバル産業は海外へ移転し国内は空洞化、IT産業も必ずしも国内雇用や地域経済を支える基盤にはならなかった。一方、ローカル企業は地域に根ざし、雇用を生み、地域経済を支えてきた。そして今、世界の潮流もその重要性を裏付けていると冨山氏は続けました。

「世界の地政学的状況を見ても、グローバリズムにブレーキがかかり、むしろローカル回帰が進んでいます。ローカルへの風が吹いているのです」

会場を埋め尽くした「100億企業」をめざす経営者たちが一気に冨山氏の話に引き込まれていきます。大きくうなずく人、顎に手をあて深く考え込む人、体を少し前に乗り出して聞き入る人……中小企業の一員である自分たちこそが日本経済の主役なのだという実感が広がった瞬間でした。

人手不足は構造的問題──もう元には戻らない

しかし、中小企業には避けて通れない現実があります。それが人手不足です。

2040年には労働人口が1,100万人減少すると言われており、この状況は一過性のものではありません。冨山氏は「腹をくくってください」と強調しました。

冨山氏は全国を回る中で、ある矛盾に気づいたといいます。

「鳥取県では『若い人は仕事がないから東京へ行ってしまいます』と言われます。『では、お宅の会社の人手不足問題はどうですか?』と聞くと、『若い人が減っているので深刻です』と」

実は鳥取県の正社員求人倍率は、ほぼ東京並みです。仕事はあるのです。

「問題の本質は、付加価値労働生産性が低いために、給料が安いことにあります」

デフレマインドからの脱却が勝負を分ける

冨山氏は、多くの経営者がいまだにデフレ期の発想から抜け出せていないと指摘します。

「デフレで人手が余っていた時代は、値下げによる売上拡大やコスト抑制、賃金抑制という流れでした。しかし今は違います。賃上げを行い、人材を確保し、付加価値を上げて、収益拡大へと転換しなければいけません」

インフレと供給制約は、もう元には戻らないと冨山氏は断言します。

「賃金を上げないと社員が来なくなっています。逆に言えば、生産性を上げて給料を上げることができた会社は勝ちます」

生産性を上げれば賃金を上げられる。賃金を上げれば人材を確保できる。人材を確保できればさらに成長できる。このサイクルを回せるかどうかが勝負の分かれ目なのです。

生産性向上こそが答え──日本にはまだ伸びしろがある

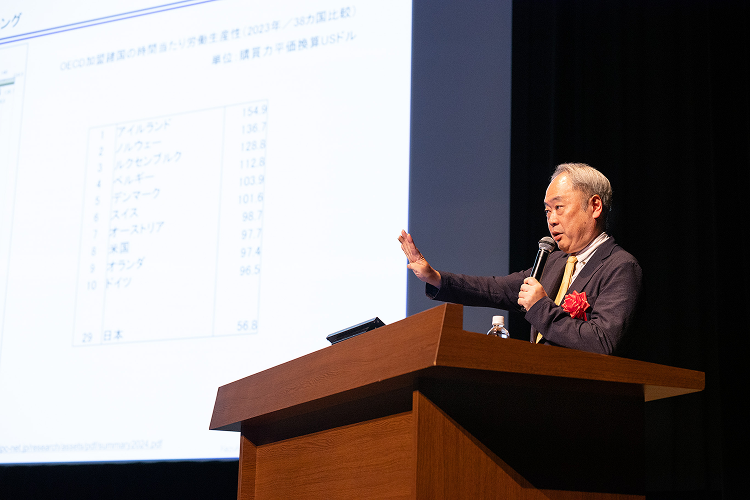

では、どうすれば生産性を上げられるのでしょうか。現在、日本の付加価値労働生産性はOECD29位です。

「日本の初等中等教育の教育レベルは世界トップクラスです。勤勉で、チームワークが成立する日本のワーカーの基本的な特性は素晴らしいものです」

それでも生産性が低い理由として冨山氏はこう語ります。

「長く続いたデフレが要因です。デフレ下では生産性を上げにくく、むしろワークシェア的に生産性を抑え込むことで安定を保ってきました」

しかし、インフレの時代にはこの戦略は通用しません。

「生産性向上こそが、人手不足時代を生き抜くための答えなのです」

教育水準も高く、勤勉な国民性を持つ日本だからこそ、まだ大きな伸びしろがあると冨山氏は強調しました。

バス会社で実証した「分ける化、見える化、改善・改良」

冨山氏は、東北地方のバス会社での取り組みを紹介しました。

「ポイントはシンプルです。『分ける化、見える化、改善・改良』。徹底的に分けて測り、地道な改善を自分たちで続けること。これが出発点です」

このバス会社は、路線別やドライバー別の収支、乗務員の生産性などを可視化していませんでしたが、細かく分けて測ることで改善点が見えてきたと言います。

「徹底的に刻んで、何が儲かって何が儲からないか、どこが生産性が高いかを徹底的に測る。PDCAを回し続けると、必ず生産性は上がります」

必要なのはMBAではなく、継続する組織能力だと冨山氏は語りました。

「改善、改良を5年、10年、永久的に積み上げられる組織とできない組織では、スタートラインから差がつきます。しかもこれは外から見えません。だから、ここでできた差は10年かけても埋まりません」

DXは「結果」であり「手段」ではない

こうした改善を続ける中で、自然とDXが進んだと冨山氏は語ります。

「ICカード、ドライブレコーダー、AIを活用したダイナミックプライシング、自動運転も茨城県で商用化まで進めました」

「AIの出現はホワイトカラーには厳しい状況かもしれません。しかし、現場、現業にとって、AIは“代替”ではなく、 “補完”です。生産性向上のためにAIをどんどん使うべきです」

やる気のある経営者がいれば、生産性は上がってくるのだと冨山氏は言い、そして一度、会場内を見渡しました。その瞳に映っていたのは、やる気や意欲にあふれた、前へ進もうとする、100億企業をめざそうとする参加者の姿だったことでしょう。

100億企業をめざすために

冨山氏は、最後に実践のためのポイントをまとめました。

「とにかく、デフレ的な常識から脱却しましょう。そして『分ける化、見える化、改善・改良』。人材確保と賃金、生産性向上を徹底継続してください。その上で、そのために、DXを安く使い倒してください」

さらに、事業承継とM&Aの重要性を強調しました。

「組織能力をつくるには10年かかります。だからこそ、世代交代が大変重要です。さらにこの国はM&Aを軽視しすぎています。人口も伸びない世界においては、集約が必要です。M&Aは成長の手法なのです」

冨山氏は力強く締めくくりました。

「とにかく今は新しい時代です。中小企業、ローカル企業の時代です。ここで頑張らなければ日本の未来はありません。ぜひ一緒に頑張りましょう」

なぜ今、100億企業なのか──データが示す成長企業像

中小企業が日本経済の成長エンジンになる

続いて中小企業庁経営支援部長の山崎琢矢氏が政策面についてのプレゼンテーションを行いました。

山崎氏は、冒頭こう発言しました。

「中小企業政策をしっかりと産業政策として捉え、日本の経済政策の中心に据える。その基幹プロジェクトが、100億企業プロジェクトです」

経済状況が変わる中で、100億プロジェクトを基軸に中小企業政策を大きく変えていく方針が示されました。

「早速1,900社から宣言を頂きました。こうした企業や経営者をさらに増やしていくことを目標とし、M&Aや人材確保、ガバナンス強化、ファイナンスなど、成長に応じて変化する課題に対応すべく、政策面からしっかりと支援していく」と述べました。

成長企業の姿とは

最初の成長加速化補助金では211社が採択されました。山崎氏は、採択企業の定量的な分析に加え「審査員の感想」といった定性面も示しながら全体像を説明。数値の裏にある企業の姿を浮かび上がらせた説明に、多くの参加者が熱心に耳を傾けました。

「採択企業を分析すると、売上高成長率26%、付加価値増加率27%と、一般的な中小企業と比較した場合の違いは一目瞭然です」(※講演資料掲載)

「一方、採択企業は、実は100億宣言企業でも下の方(10億~30億)に集中しています」(※講演資料掲載)

会場の参加者たちは「もっと大きい企業の話かと思っていたが、まさか自分たちの層が中心だったのか」「まわりの経営者はそういう目線で経営しているのか」と驚きを抱いている様子でした。

また、今回の成長加速化補助金のプロセスでは、投資の専門家が実際に経営者本人のプレゼンを審査しており、山崎氏はその「審査員の感想」をまとめ、いくつかの問いかけとして示しました。

- 社長の考えが投資計画に落とし込まれ、自身の言葉で答えられているか

- 数字の根拠、実現の仕組み、人材確保の手段はシンクロしているか

- マーケットなどの解像度の高さ、ダウンサイドのリスク評価

さらに、こうしたコメントもありました。

- 多少荒削りな計画でも意欲的で、不連続な成長につながり、産業や地域に有意義な変化をもたらせるか

- 「補助金ありき」ではない、経営者が“本気”で100億を目指すこと。そのために経営を変革し、従来路線を蹴り上げ、非連続の成長にどう挑戦していくか。当然中小企業には「弱み」もあり、金融機関の融資だけでは限界もある。

そこでこの補助金を事業戦略にどのように組み込み、100億へと向かう起爆剤とするか。

審査の現場では、一見隙のない計画よりも経営者の想いが隅々まで行き渡った計画を情熱を込めて語る姿に、心を動かされた審査員も多かったようです。

山崎氏は引き続き分析を進め「何らかの“気づき”や今後の“道しるべ”としていただきたい」と述べました。今後、計画を練り込もうとされている皆様にとって大きなヒントとなったのではないでしょうか。

今後の展開──成長のエコシステム構築へ

山崎氏は最後に、今後の政策の方向性を示しました。

成長加速化補助金について「業種・業態の特性による違いという視点や地域へのインパクトを評価できる仕組みも必要だと考えています」と述べた上で、「この100億企業施策は経産省の基幹プロジェクトであり、引き続き継続していきたい。今後の経済対策にも反映されるよう、検討を進めていきたい」と中小企業庁としての方針を示唆しました。

そして効果的な支援施策と合わせて「成長ソフトインフラ」を構築していくことが重要であると述べました。

長いデフレで忘れかけていた「右肩成長」という経営者の本能、その“魂に火をつける”こと。同時に成長を実現できるソフトインフラ──金融、人材、技術、情報、ネットワークを構築すること。意欲的な経営者が当たり前のように成長を実現でき、その背中を見て次々と後進が育つ時代──このエコシステムを日本に構築することこそが、この政策の真の狙いです。

「地域の成長のエンジンになる中核企業を、次々と輩出していきたい。これが私たちの目標です」

山崎氏は力をこめてそう語りました。

理論から実践へ──次回は現場の経営者が語るリアルな挑戦

冨山氏が示した理論と実践の道筋、そして山崎氏が提示した具体的な支援の枠組み。シンポジウム第1部を通じて、「100億企業」への挑戦が、決して夢物語ではないことが明確になりました。

デフレマインドからの脱却、生産性向上、M&A──講演で語られた一つひとつが、明日からの経営に活かせる、確かな道筋として、参加者の心に刻まれました。

後半のレポートでは、実際に挑戦を続ける4人の経営者が登壇し、「100億企業」へのリアルな歩みを語ります。